Bei der LIMA debattierten Karikaturisten über Möglichkeiten und Grenzen der Satire

Von Christian Baron

Wie heftig sie sich plötzlich kritisieren lassen mussten. Die Erschütterung ob des zu tragischer Berühmtheit gelangten toten syrischen Flüchtlingskind-Fotos hatte sich noch nicht ganz gelegt, da veröffentlichten die Zeichner der französischen Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ kürzlich eine Karikatur, die den am Strand eines türkischen Badeortes gefundenen Jungen zeigt. Darüber ein Schild der irre lachenden Werbefigur von „McDonalds“ („Zwei Happy Meals zum Preis von einem!“) und der Schriftzug: „So nah am Ziel…“ Ausnehmend viele, die im Februar 2015 nach dem islamistischen Mordanschlag auf die Redaktion noch solidarisch „Je suis Charlie!“ („Ich bin Charlie!“) gebrüllt hatten, missbilligten nun die kurz zuvor noch so vehement als demokratisches Grundrecht verteidigte Schärfe der Karikaturisten.

Ein Spannungsfeld, in dem sich auch Rainer Hachfeld, Klaus Stuttmann und Benoit Ribot beruflich bewegen. Die politischen Karikaturisten sind auf der LIMA mit einer Ausstellung vertreten und diskutierten am Donnerstagabend auf dem Podium über ein abgewandeltes Zitat des Dichters Kurt Tucholsky (1890-1935): „Was dürfen Karikaturen? Alles!“ In ihrer Haltung zur Causa „Charlie Hebdo“ waren sie sich schnell einig. Hachfeld nannte es „makaber“, wie stark der ursprünglich solidarische Spruch durch eigentliche Gegner der Satire vereinnahmt worden sei. Stuttmann echauffierte sich über die „an der Champs-Élysées versammelten Diktatoren, die ansonsten jedes Grundrecht mit Füßen treten“.

Ribot warf angesichts der Kritik an der jüngsten Flüchtlingskind-Zeichnung die Frage in den Raum: „Was erwarten die Leute eigentlich von Karikaturisten? Sollen sie wirklich so ernsthaft sein wie Tageszeitungs-Redakteure?“ Stuttmann ergänzte, es gehe nicht darum, die Missbilligung bestimmter Karikaturen abzuwehren: „Kritik an unserer Arbeit ist in Ordnung. Wichtig ist dabei aber, dass wir beim Zeichnen nicht eingeschränkt und dafür auch nicht politisch verfolgt werden.“

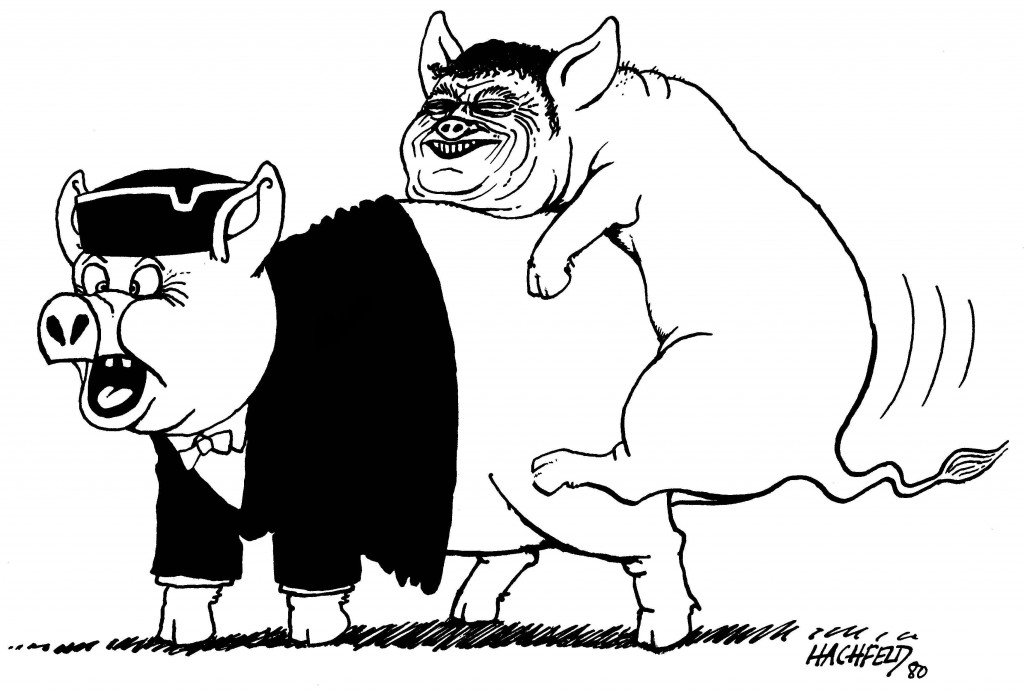

Kritik muss gerade Hachfeld immer wieder einstecken. Als er in den 1980er Jahren in der Zeitschrift „Konkret“ mehrmals den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß (CSU) als kopulierendes Schwein darstellte, zog das ehemalige Mitglied des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDStB) vor Gericht – und gewann gegen den Karikaturisten. Erst jüngst hatte der 76-jährige Hachfeld mit seiner eigenen zeichnerischen Version des Flüchtlingskind-Bildes im „Neuen Deutschland“ für Aufregung. Er veröffentlichte dort eine Karikatur, auf der Putin zu sehen ist, der dem strauchelnden Assad aufhilft. Der syrische Machthaber stößt derweil ein totes Kind mit dem Fuß weg. Die Botschaft wurde als klare Parteinahme für eine Seite in einem komplizierten Konflikt gewertet und zog viele empörte Leserbriefe nach sich.

Hachfeld fühlt sich durch solche Kritik jedoch nicht angegriffen, sondern sieht sich vielmehr in seiner Arbeit bestätigt: „Immer, wenn sich jemand ärgert, dann ist das ein Erfolg für mich. Wenn sich sogar schon der zuständige Redakteur ärgert: Umso besser!“ Politische Karikaturen, sprang ihm Stuttmann bei, „dienen nicht dem Spaß, sondern sind im Gegensatz zu den meisten Comics eine sehr ernsthafte Angelegenheit“. Leider würden Karikaturen in Deutschland eher wahrgenommen als Möglichkeit, eine Zeitungsseite aufzulockern und immer weniger als bissiger Kommentar zum Tagesgeschehen.

Hachfeld, der einst in Paris gelebt hat, glaubt daher auch, kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich zu erkennen: „In Frankreich können Karikaturen erscheinen, die es in Deutschland niemals in die Presse schaffen würden. Ein Medium wie Charlie Hebdo, bei dem man sich austoben kann, fehlt in Deutschland.“ Während der „Eulenspiegel“ oder „Titanic“ sich eher aufs Kalauern fokussieren, so Hachfeld, gebe es leider kaum polarisierende politische Provokationen in den deutschen Medien.

Der Franzose Benoit Ribot sieht aber genau darin die Funktion von Karikaturen: „Sie sollen verstören, aufrütteln, erschüttern. Wir können nicht auf jeden Rücksicht nehmen, der sich durch unsere Zeichnungen eventuell verletzt fühlen könnte.“ Tabus gebe es für ihn beim Zeichnen daher nur, wenn es um Volksverhetzung, Rassismus oder Antisemitismus gehe. Klaus Stuttmann sieht seine selbst gezogene Grenze ähnlich: „Ich würde mich nie über Opfer lustig machen und karikiere auch Religionen nur dann, wenn sie politisch vereinnahmt werden.“

Insbesondere den Islamismus hat der studierte Historiker schön häufig bissig auf die Schippe genommen. In der parallel zur LIMA laufenden Ausstellung sind mehrere Zeichnungen Stuttmanns zu sehen, in denen er die politische Pervertierung des Islams kritisiert. Zum Beispiel jene süffisante Satire, in der die Charlie-Hebdo-Attentäter in den Himmel aufsteigen und sie dort von den angeblich bereitstehenden 72 Jungfrauen verschleiert mit „Je suis Charlie“-Schildern erwartet werden. Rainer Hachfeld hält nichts von Tabus beim Zeichnen. Sein einziges Kriterium: „Karikaturen dürfen nicht dumm, nicht primitiv und nicht hinterhältig sein.“

Um die Zukunft der klassischen politischen Karikatur machen sich alle drei Diskutanten ernsthafte Sorgen. Stuttmann beklagte, es komme „zu wenig Nachwuchs“, denn derzeit sei die Karikaturenkunst in Deutschland eine „Angelegenheit zorniger alter Männer“. Die Jugend, sprang Hachfeld bei, habe es nicht mehr so mit den politischen Karikaturen: „Als ernstzunehmende Kunstform wird sie im digitalen Zeitalter wohl nicht überleben.“ Benoit Ribot, der mit Abstand Jüngste in der Runde, zeigte sich ebenso pessimistisch: „Die Menschen werden heute überströmt von Informationen. Kaum jemand nimmt sich mehr die Zeit, politische Karikaturen in ihrer Komplexität wahrzunehmen. Ob sich das Trio täuscht? Dem LIMA-Publikum jedenfalls bietet die erwähnte Ausstellung eine kleine, aber feine Gelegenheit, das Gegenteil zu beweisen.

Der Autor ist derzeit Volontär beim ND.